لطالما كان الشرق الأوسط منطقة صراع واضطراب مستمرين لعدة قرون. كانت التوترات والصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من العناصر الأساسية في مجتمعات الشرق الأوسط، وقد تم حل العديد منها من خلال إعادة البناء والمصالحات.

شهد العام الجاري العديد من جهود المصالحة في الشرق الأوسط، خاصة بعد أحداث ما يطلق عليه “الربيع العربي”، مما أدى إلى تحول كبير في ميزان القوى في المنطقة. كما ساهم التطبيع مع إسرائيل والتغلغل الإيراني في المنطقة بزيادة التوترات والصراعات في المنطقة.

كانت اتفاقيات “كامب ديفيد” لعام 1978 واحدة من أقدم وأهم المصالحات في الشرق الأوسط في هذا القرن، والتي جمعت قادة إسرائيل ومصر والولايات المتحدة للتفاوض على شروط السلام. أدى الاتفاق إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومصر، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. أرسى اتفاق السلام الأساس لمفاوضات سلام مستقبلية في المنطقة.

حدثت مصالحة مهمة أخرى في الشرق الأوسط في عام 1994، عندما وقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن، إيذانا بنهاية عقود من العداء والصراع. عملت المعاهدة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين وسمحت بتوثيق التعاون في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن وإدارة المياه.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات عديدة للمصالحات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي كان يهدف إلى تخفيف التوترات بين إيران والمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي للبلاد. وإعادة ربط الصين بالمنطقة، ومحاولة لرأب الصدع بين الدولتين التركية والمصرية، وكل هذا كان يوصف بـ”الحلم غير المحقق”، إلا أن عكس ذلك ما حصل خلال الأشهر الفائتة، في مشهد يوصف بأنه النهاية إلى مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة، لكن هل سيكون ذلك واقعا أم أن مصالحات الشرق الأوسط “فرقعة إعلامية”.

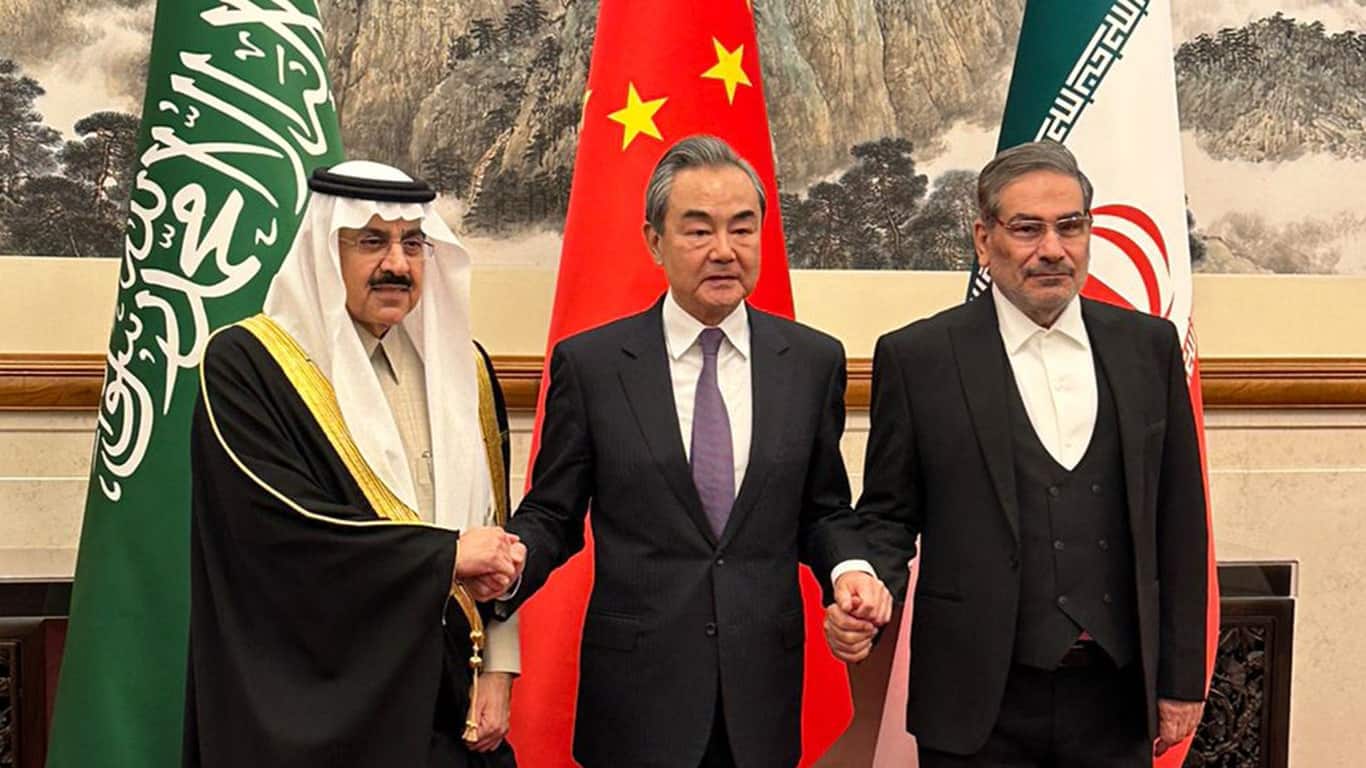

المصالحة السعودية – الإيرانية

لطالما كانت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران متوترة، حيث تتنافس الدولتان على الهيمنة الإقليمية والنفوذ على الشرق الأوسط. لا تتنافس الدولتان فقط على السلطة، ولكنهما يحملان أيضًا رؤى مختلفة جذريًا لمستقبل المنطقة، حيث تدعم إيران الرؤية الشيعية والسعودية رؤية سنية. مع تعارض أيديولوجياتهم ومصالحهم، ظلت المصالحة الهادفة بعيدة المنال.

في وقت سابق يوم الجمعة الفائت، أعلنت “وكالة الأنباء السعودية” (واس)، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين. وأعلن مسؤول إيراني عقب الاتفاق بيومين، عن تلقي الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، وذلك في أعقاب اتفاق المصالحة الذي تم بين البلدين.

أحد الأسباب الرئيسية لأن يستمر التوتر، بحسب حديث الخبير في سياسة الشرق الأوسط، ريكس برينين لـ”الحل نت”، هو دعم النظام الإيراني للحركات والمنظمات الشيعية في جميع أنحاء المنطقة. العديد من هذه الجماعات، مثل “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثيين” في اليمن، يعارضون بشكل مباشر مصالح السعوديين، الذين يرون أنهم قوى مزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما تورطت السعودية في حروب بالوكالة في سوريا واليمن، حيث دعمت القوات المعادية لإيران في كلا البلدين. هذه الإجراءات فقط ستؤدي إلى زيادة تأجيج العلاقات بين البلدين.

نقطة شائكة أخرى بين الشعبين برأي برينين هي الدين. النظام الملكي السعودي متحالف بشكل وثيق مع المذهب الوهابي المحافظ المتشدد من الإسلام السني. في حين أن إيران متحالفة مع الإسلام الشيعي، فإنها تدعم أيضًا الأقليات داخل البلدان ذات الأغلبية السنية، مثل البحرين والمملكة العربية السعودية. بالنظر إلى هذه الاختلافات، من الصعب رؤية أي حل دبلوماسي في المستقبل من شأنه أن يحقق سلامًا دائمًا بين البلدين.

علاوة على ذلك، أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وإعادة فرض العقوبات على إيران إلى زيادة التوتر. لطالما كانت السلطات السعودية على استعداد لمواكبة الولايات المتحدة، ومثل هذه المبادرات ضد الدولة المنافسة لها تعني أن هناك فرصًا أقل لحدوث أي نوع من التحول نحو علاقة سلمية بين البلدين.

وعليه يبدو أن هناك فجوة بين إيران والمملكة العربية السعودية. المناخ الحالي للصراع والعداء التام والمصالح الجيوسياسية لا يوحي بأنهم المصالحة ستستمر إلى وقت بعيد، لأن بناء الثقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة غير متطرق له من كلا البلدين. ومع ذلك، فإن أي تقارب سيتطلب تحولًا كبيرًا في أهداف السياسة الخارجية لكلا البلدين، ومن غير المرجح أن يكون سريعًا أو سهلًا.

سوريا والخليج.. من العداء إلى الأصدقاء

كانت المصالحات السورية مع دول الخليج قضية معقدة منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011. وكانت دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من بين أشد المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد، وقدما دعما كبيرا للمعارضة السورية. لكن مع استمرار الحرب، حاولت بعض دول الخليج المصالحة مع الرئيس السوري من أجل الحصول على موطئ قدم في البلاد ومواجهة نفوذ منافسيها الإقليميين، وتحديداً إيران.

جاءت إحدى أبرز محاولات المصالحة عام 2018، عندما أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد قرابة سبع سنوات من إغلاقها. يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها إشارة إلى رغبة الإمارات في إعادة التواصل مع سوريا وإقامة علاقات أوثق مع دمشق. كما اعتبرت هذه الخطوة بمثابة ضربة للمعارضة السورية، التي كانت تعتمد على دعم الخليج طوال الصراع.

مع ذلك، كانت دول الخليج الأخرى أكثر حذراً في تعاملها مع سوريا. السعودية، على سبيل المثال، واصلت دعم جماعات المعارضة في سوريا ولم تتحرك بعد لإعادة فتح سفارتها في دمشق. تحفظ السعودية كان مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن نفوذ إيران المتزايد في سوريا. حيث اتهم المسؤولون السعوديون إيران مرارًا بدعم الأسد واستخدام الصراع كوسيلة لتوسيع نفوذها الإقليمي.

زيارة الأسد إلى سلطنة عمان، في 21 شباط/فبراير الفائت، تأتي ضمن توظيف مؤشرات توسع الانفتاح الخليجي، حيث زار بعدها الإمارات التي حط فيها بعد زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية، والتقى خلال الزيارة الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال هذا التوقيت كانت السعودية تلتقي مع مدير إدارة المخابرات العامة السورية، حسام لوقا، ليكون عراب المصالحة السعودية السورية، والتي ترجمت بزيارة سرية جرت في الخامس من آذار/مارس الجاري، وتحرك قائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني، إلى بيروت عشيت وصول الأسد إلى موسكو ليطلع القيادة اللبنانية على آخر التطورات.

على الرغم من التوترات السابقة، يوضح الخبير في الأمن القومي والدولي وعلاقات الشرق الأوسط، محمد أيوب، لـ”الحل نت”، أن بعض دول الخليج سعت إلى التعامل مع الحكومة السورية بطرق محدودة. السعودية، على سبيل المثال، اتبعت نهجًا أكثر براغماتية وسعت إلى إنشاء قنوات دبلوماسية مع الحكومة السورية من أجل تسهيل المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الصراع.

بشكل عام يعتقد أيوب، أنه لا تزال قضية المصالحات السورية مع دول الخليج معقدة ومشحونة سياسياً. في حين قامت بعض الدول بمحاولات واضحة للمصالحة، لا تزال دول أخرى حذرة من الرئيس السوري وعلاقاته بإيران. ومع استمرار الصراع، يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن جسر هذه الخلافات وما إذا كان يمكن إحراز تقدم نحو سلام دائم في سوريا.

تركيا ومصر.. الإخوان والدولة

كانت العلاقة بين تركيا ومصر مضطربة على مدى السنوات القليلة الماضية. كلا البلدين، وهما قوتان إقليميتان رئيسيتان، كانا على خلاف حول العديد من القضايا. ونتيجة لذلك، كان من الصعب عليهم التصالح وإقامة علاقات ودية. على الرغم من المحاولات العديدة للمصالحة، يبدو أن الوضع لا يزال ضبابيا.

بدأ الخلاف بين تركيا ومصر في عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي، عضو “جماعة الإخوان المسلمين”. كان رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، من أشد المؤيدين لمرسي، وأدان ما وصفه بـ “الانقلاب العسكري” الذي أطاح به. من جهة أخرى، اتهمت مصر تركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل سريع.

منذ ذلك الحين، يشير المحلل السياسي محمد عبيد لـ”الحل نت”، أن البلدان دخلا في نزاع دبلوماسي. لقد اتهموا بعضهم البعض بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين. على سبيل المثال، اتهمت مصر تركيا بدعم “جماعة الإخوان المسلمين”، التي أعلنتها منظمة إرهابية في عام 2013. ومن ناحية أخرى، اتهمت تركيا مصر بدعم الحملة العسكرية على “جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أدت إلى مقتل المئات منهم.

في خطوة جديدة ضمن مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القاهرة السبت الفائت، وذلك في زيارة غير مسبوقة منذ نحو أحد عشر عاما من توتر شاب علاقة البلدين، الأمر الذي عدته مصر بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. خطوة تركيا تجاه مصر، جاءت بعد زيارة أجراها شكري إلى تركيا الشهر الماضي بعد 10 أعوام من أخر زيارة له، بهدف إظهار تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

في السنوات الأخيرة، بذلت تركيا ومصر عدة محاولات للمصالحة، لكنها لم تثمر. في عام 2021، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع تركيا، لكن يجب عليها أولاً “اتخاذ خطوات” لاحترام سيادة الدول الأخرى في المنطقة. تم تفسير هذا بحسب عبيد، على أنه إشارة إلى سياسة تركيا الخارجية الحازمة، لا سيما في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط. لذلك، من الواضح أن طريق المصالحة بين تركيا ومصر طويل ومتعرج.

التوحد تحت هلال الصين

للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، بدأت الدول العربية وحتى إيران وتركيا صومها في يوم واحد، ورغم أن مركز “الفلك” الدولي قد أوضح في تغريدة سابقة أن “ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة، فالرؤية كانت مستحيلة مساء الثلاثاء ولذلك لم توثق أي شهادة برؤية الهلال يومها. والرؤية مساء الأربعاء كانت ممكنة في معظم أرجاء العالم”، إلا أن انخراط الصين في تفاهمات عربية وإقليمية كان السبب برأي آخرين.

السعودية والصين قوتان مهيمنتان في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. في حين أن كلا البلدين لديهما مجموعة متنوعة من المصالح، إلا أنهما يشتركان في عدد قليل من القواسم المشتركة التي تؤثر على سياساتهما الخارجية والأولويات المحلية.

المملكة بلد يعتمد في الغالب على صادرات النفط. لذلك، برأي الخبير في التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، ماركوس نولاند، فإن مصلحتها الاقتصادية الرئيسية هي الحفاظ على استقرار أسعار النفط ومراكز السوق. تسعى الدولة أيضًا إلى تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا. من منظور جيوسياسي، للسعودية مصلحة في جملة الاتفاقيات التي حصلت مؤخرا مع بكين.

من ناحية أخرى، وبحسب حديث نولاند لـ”الحل نت، تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقوة عظمى عالمية. اهتمامها الاقتصادي الأساسي هو الحفاظ على النمو المستدام، وتعزيز التجارة، وزيادة تأثيرها الاقتصادي العالمي. تسعى الصين أيضًا إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وحماية مصالحها في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي. من منظور جيوسياسي، للصين مصلحة في توسيع دائرة نفوذها، دون النظر لتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها.

البلدان وقعا عددًا من الاتفاقيات لتعزيز تعاونهما الاقتصادي لكن لكل منهما هدف يريد تحقيقه، وفقا لنولاند. تأمل السعودية في جذب استثمارات من الصين لخطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، بينما تأمل الصين في إضافة المملكة إلى شبكتها العالمية المتنامية من التجارة ومشاريع البنية التحتية.

وعليه، فإن جميع هذه المصالحات التي حدثت مؤخرا والتي تصنف أنها التغيير الذي لم يحدث منذ 100 عام، لا تعدو بنظر الخبراء كونها فرقعة إعلامية، لأنها بنيت على أرضية غير مستقرة، كما أنها جرت بناء على تغيير سريع دون ردم الهوة التي حدثت بين هذه الدول التي تعمقت خلال السنوات السابقة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت

مقالات ذات صلة

الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟

زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟

المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني

“حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟

الأكثر قراءة

هجوم إيران.. الهدف كان الأردن وليس إسرائيل

مرسوم بوتين باستدعاء 150 ألف روسي للتجنيد: بداية ربيع موسكو المشؤوم؟

مخيمات الرقة السورية على صفيح ساخن.. انهيار وأحداث مؤسفة

لماذا توجّه أصابع الاتهام إلى “حزب الله” بعد كل جريمة سياسية؟

لقاء السوداني وبايدن: هل يبقى العراق حليفاً لأميركا؟

كيف فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

المزيد من مقالات حول تقارير معمقة

كيف يتجنب السوريون “المخالفين” الدوريات الأمنية في إسطنبول؟

“القاعدة” والخطاب الدعائي الداعم لـ”حماس”.. ما الدور الخفي لإيران؟

انحسار خطاب “مواجهة إسرائيل” بإيران: لن نحارب بجانب الفلسطينيين

تطويع براغماتي.. كيف تستغل تركيا علاقاتها مع إسرائيل و”حماس” لحساباتها؟

“السيد” و”المرشد” والحرب: صراعات داخلية تهدد “محور المقاومة”

ماذا يعني تكرار الهجمات بالمسيّرات على القوات الأميركية بسوريا والعراق؟

لماذا لم تسفر “قمة القاهرة للسلام” عن أيّة نتائج ملموسة؟